場景:週一早會,昨晚剛發版。另一個還在開發的「報表匯出」昨天差點被合進 main。

小可:「昨天發版終於順利了,但是誰把半熟的『報表匯出』提前往 main 推?我半夜心臟差點又熄火。」

貝老闆:「我以為 main 就是最新最好,先合起來不香嗎?」

小可:「main 是可上線穩定版本,不是最新。最新在 feature/*,你要先在 feature branch 確定功能都 ok 才能進 main!你把半熟的菜端上桌,客人肚子會說話。」

貝老闆:「那 Release Branch 到底解決什麼?」

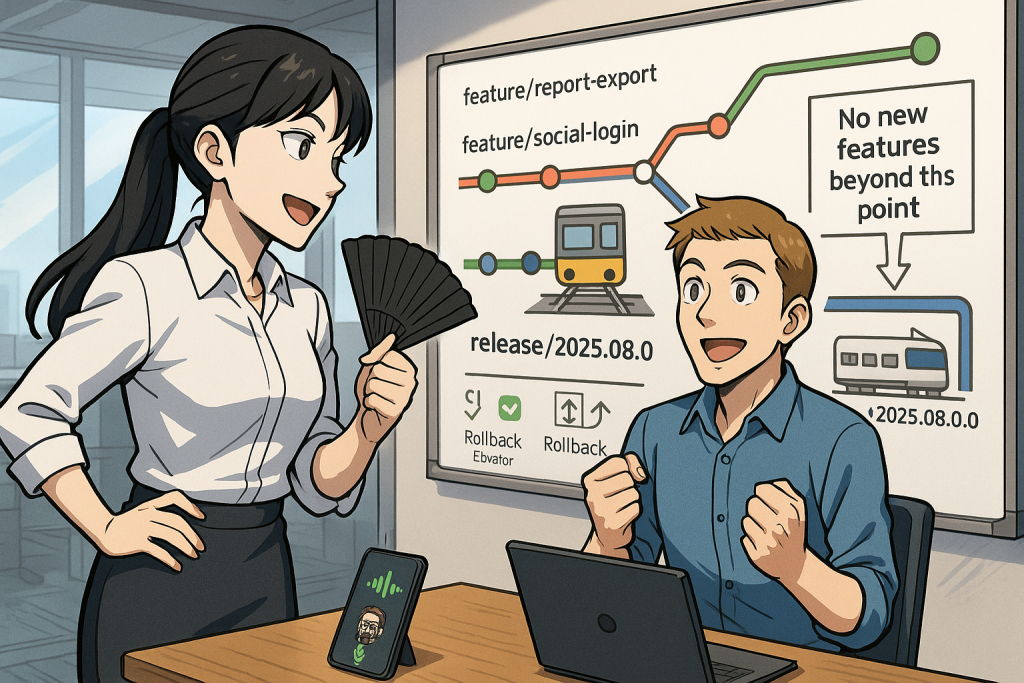

小可:「好威說的你到底有沒有在聽,兩個目的:凍結跟可追溯。切了 release/2025.08.0 後,只收修補(bugfix),不再加新菜。發完打 v2025.08.0,出了問題能回到那一包。」

(免提電話打開)

好威:「分支策略像捷運:feature/* 是支線先繞一圈;release/* 是發車月台,不再臨停載客;tag 是班次編號,出事時能精準回到那班車。昨晚你們運氣好,是 CI 把半熟菜擋下來。」

貝老闆:「懂了。那我昨天想加的 PDF 匯出為什麼不能跟車?」

小可:「缺權限矩陣與壓測報告。Release 只收修補,你那是新功能…還是沒測完的…」

好威:「補兩件事:1)release/* 設受保護分支,強制 PR+綠燈 CI;2)DB migration 要有 down,沒有回梯誰都不敢住。」

貝老闆:「行。我去跟客戶說:這班車不加掛,下一班準點。」

踩坑瞬間

好威解析 - Release Branch 的工作

目的:隔離風險、縮短復原時間;把「要上線的集合」凍結在一個可追溯的分支,通常越難發布的情境越需要,比如說要跟硬體整合的 app。

精煉重點:Release Branch 讓上線靠紀律,不靠運氣。

概念拆解 (更細節可以用這些詞問 AI)

凍結後禁止新功能;若真的卡案子,只能 cherry‑pick 「必要修補」,並準備回滾與驗收清單。

實作小抄(僅收最小命令)

# 切版與凍結

git switch -c release/2025.08.0 main

# 只收修補:必要時挑單筆修補

git cherry-pick <commit_sha>

# 發版打標籤

git tag -a v2025.08.0 -m "August 2025 release"

git push --tags

# 回灌修補避免下次再踩

git switch main

git merge --no-ff release/2025.08.0

Vibe Programming × AI 協作

範例 Prompt:

「根據以下 commit 與變更檔,建議版本號、草擬 Release Notes,列出風險與回滾方案。若含 DB

Migration,請提供 down 設計與資料備援策略。」

Takeaways - 帶走這三點

1)Release Branch 是事故保險槓:把「可上線集合」封裝在可追溯的分支,封版只收修補,任何臨時靈感都等下一班車,避免把風險帶上客戶桌面。

2)流程比工具重要:受保護分支、PR 審查、CI 綠燈、語義化版本與回灌紀律是最小土木工程。沒有這些,再多工具也只是更快把錯佈署出去。

3)用 AI 把繁瑣變自動:讓 AI 產出 Changelog、檢核表、風險清單與回滾步驟,人類負責判斷與最後拍板,能讓發車準點又可回頭。

今日提問

你們現在走 Git Flow、Trunk‑Based,還是沒有固定策略?最常在哪個環節出事:凍結太晚、回灌遺漏,還是沒有回滾?為什麼?

小作業(可丟給 AI):

「請依我專案目前的 commit 與部署方式,產出 release/2025.08.x 的上線檢核表、回滾指南,以及

GitHub Actions 的分支保護與發版工作流程 YAML。」